Shrinath Ji

Origin

गोलोक धाम में मणिरत्नों से सुशोभित श्रीगोवर्द्धन है। वहाँ गिरिराज की कंदरा में श्री ठाकुरजी गोवर्द्धनाथजी, श्रीस्वामिनीजी और ब्रज भक्तों के साथ रसमयी लीला करते है। वह नित्य लीला है। वहाँ आचार्य जी महाप्रभु श्री वल्लभाधीश श्री ठाकुरजी की सदा सर्वदा सेवा करते है। एक बार श्री ठाकुरजी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु को देवी जीवों के उद्धार के लिए धरती पर प्रकट होने की आज्ञा दी। श्री ठाकुरजी श्रीस्वामिनीजी, ब्रज भक्तो के युथों और लीला-सामग्री के साथ स्वयं श्री ब्रज में प्रकट होने का आशवासन दिया।इस आशवासन के अनुरूप विक्रम संवत् १४६६ ई. स. १४०९ की श्रावण कृष्ण तीज रविवार के दिन सूर्योदय के समय श्री गोवर्धननाथ का प्राकट्य गिरिराज गोवर्धन पर हुआ। यह वही स्वरूप था जिस स्वरूप से इन्द्र का मान-मर्दन करने के लिए भगवान्, श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों की पूजा स्वीकार की और अन्नकूट की सामग्री आरोगी थी।श्री गोवर्धननाथजी के सम्पूर्ण स्वरूप का प्राकट्य एक साथ नहीं हुआ था पहले वाम भुजा का प्राकट्य हुआ, फिर मुखारविन्द का और बाद में सम्पूर्ण स्वरूप का प्राकट्य हुआ।सर्वप्रथम श्रावण शुक्ल पंचमी (नागपंचमी) सं. १४६६ के दिन जब एक ब्रजवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजने गोवर्धन पर्वत पर गया तब उसे श्री गोवर्द्धनाथजी की ऊपर उठी हुई वाम भुजा के दर्शन हुए उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन करवाये। तब एक वृद्ध ब्रजवासी ने कहा की भगवान् श्रीकृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को बाये हाथ की अंगुली पर उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों, ब्रज की गौऐं और ब्रज की रक्षा की थी। तब ब्रजवासियों ने उनकी वाम भुजा का पूजन किया था। यह भगवान् श्रीकृष्ण की वही वाम भुजा है। वे प्रभु कंदरा में खड़ें है और अभी केवल वाम भुजा के दर्शन करवा रहे है। किसी को भी पर्वत खोदकर भगवान् के स्वरूप को निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब उनकी इच्छा होगी तभी उनके स्वरूप के दर्शन होगे। इसके बाद लगभग ६९ वर्षो तक ब्रजवासी इस ऊर्ध्व भुजा को दूध से स्नान करवाते, पूजा करते, भोग धरते और मानता करते थे। प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन यहां मेला लगने लगा था।

वि.स. १५३५ में वैशाख कृष्ण एकादशी को मध्यान्ह एक अलोकिक घटना घटी। गोवर्धन पर्वत के पास आन्योर गाँव के सद्दू पाण्डे की हजारों गायों में से एक गाय नंदरायजी के गौवंश की थी, जिसे धूमर कहा जाता था। वह नित्य तीसरे प्रहर उस स्थान पर पहुँच जाती थी, जहाँ श्री गोवर्धननाथजी की वाम भुजा का प्रकट्य हुआ था। वहाँ एक छेद था। उसमें वह अपने थनों से दूध की धार झराकर लौट आती थी। सदू पाण्डे को संदेह हुआ कि ग्वाला अपरान्ह में धूमर गाय का दूध दुह लेता है इसलिए यह गाय संध्या समय दूध नहीं देती है। एक दिन उसने गाय के पीछे जाकर स्थिति जाननी चाही, उसने देखा कि गाय गोवर्धन पर्वन पर एक स्थान पर जाकर खडी हो गयी और उसके थनों से दूध झरने लगा। सद्दू पाण्डे को आश्चर्य हुआ। उसके निकट जाकर देखा तो उसे श्री गोवर्धननाथजी के मुखारविन्द के दर्शन हुए इसी दिन वैशाख कृष्ण ११ को संवत् १५३५ छत्तीसगढ़ के चम्पारण्य में श्री वल्लाभाचार्य का प्राकट्य हुआ। श्री गोवर्धननाथजी ने स्वयं सद्दू पाण्डे से कहां कि-'मेरा नाम देवदमन है तथा मेरे अन्य नाम इन्द्रदमन और नागदमन भी है। उस दिन से ब्रजवासी श्री गोवर्धननाथजी को देवदमन के नाम से जानने लगे। सदू पाण्डे की पत्नी भवानी व पुत्री नरों देवदमन को नित्य धूमर गाय का दूध आरोगाने के लिए जाती थी।

वि.स. १५४९ (ई.स. १५९३) फाल्गुन शुक्ल एकादशी गुरूवार के दिन श्री गोवर्धननाथजी ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्यजी को झारखण्ड में आज्ञा दी-हमारा प्राकट्य गोवर्धन की कन्दरा में हुआ है। पहले वामभुजा का प्राकट्य हुआ था और फिर मुखारविन्द का। अब हमारी इच्छा पूर्ण स्वरूप का प्राकट्य करने की है। आप शीघ्र ब्रज आवें और हमारी सेवा का प्रकार प्रकट करे। यह आज्ञा सुनकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपनी यात्रा की दिशा बदलकर ब्रज में गोवर्धन के पास आन्योर ग्राम पधारे वहाँ आप श्री सद्दू पाण्डे के घर के आगे चबूतरे पर विराजे। श्री आचार्यजी महाप्रभु के अलौकिक तेज से प्रभावित होकर सद्दू पाण्डे सपरिवार आपश्री के सेवक बने। सद्दू पाण्डे ने आपश्री को श्रीनाथजी के प्राकट्य की सारी कथा सुनाई। श्री महाप्रभुजी ने प्रातः काल श्रीनाथजी के दर्शनार्थ गोवर्धन पर पधारने का निश्चय व्यक्त किया। दूसरे दिन प्रातः काल श्री महाप्रभुजी अपने सेवको और ब्रजवासियों के साथ श्री गिरिराजजी पर श्रीनाथजी के दर्शनों के लिए चले। सर्वप्रथम आपने हरिदासवर्य गिरिराजजी को प्रभु का स्वरूप मानकर दण्डवत प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर गिरिराजजी पर धीरे-धीरे चढ़ना आरम्भ किया। जब दूर से ही सद्दू पाण्डे ने श्रीनाथजी के प्राकट्य का स्थल बतलाया तब महाप्रभुजी के नेत्रों से हर्ष के अश्रुओं की धारा बह चली। उन्हे ऐसा लग रहा था कि वर्षो से प्रभु के विरह का जो ताप था, वह अब दूर हो रहा है। उनकी पर्वत पर चढ ने की गति बढ गई। तभी वे देखते है कि सामने से मोर मुकुट पीताम्बरधारी प्रभु श्रीनाथजी आगे बढे आ रहे है। तब तो श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रभु के निकट दौडते हुए से पहुँच गये। आज श्री वल्लभाचार्य को भू-मंडल पर अपने सर्वस्व मिल गये थे। श्री ठाकुरजी और श्री आचार्यजी दोनो ही परस्पर अलिंगन में बंध गये। इस अलौकिक झाँकी का दर्शन कर ब्रजवासी भी धन्य हो गये। आचार्य श्री महाप्रभु श्रीनाथजी के दर्शन और आलिंगन पाकर हर्ष-विभोर थे। तभी श्रीनाथजी ने आज्ञा दी-''श्री वल्लभ यहाँ हमारा मन्दिर सिद्ध करके उसमें हमें पधराओं और हमारी सेवा का प्रकार आरम्भ करवाओं''।श्री महाप्रभु जी ने हाथ जोड़कर विनती की ''प्रभु !आपकी आज्ञा शिरोधार्य है''।

श्री महाप्रभु ने अविलम्ब एक छोटा-सा घास-फूस का मन्दिर सिद्ध करवाकर ठाकुरजी श्री गोवर्धननाथजी को उसमें पधराया तथा श्री ठाकुरजी को मोरचन्द्रिका युक्त मुकुट एवं गुंजामला का श्रृंगार किया। आप श्री ने रामदास चौहान को श्रीनाथजी की सेवा करने की आज्ञा दी। उसे आश्वासन दिया कि चिन्ता मत कर स्वयं श्रीनाथजी तुम्हे सेवा प्रकार बता देंगे। बाद में श्री महाप्रभुजी की अनुमति से पूर्णमल्ल खत्री ने श्रीनाथजी का विशाल मन्दिर सिद्ध किया। तब सन् १५१९ विक्रम संवत् १५७६ में वैशाख शुक्ल तीज अक्षय तृतीया को श्रीनाथजी नये मन्दिर पधारे तथा पाटोत्सव हुआ। तब मधवेन्द्र पुरी तथा कुछ बंगाली ब्राह्मणों को श्रीनाथजी की सेवा का दायित्व सौपा गया।

कुभंनदास संगीत सेवा करने लगे तथा कृष्णदास को अधिकारी बनाया गया। बाद में श्री गुसाँईजी ने बंगाली ब्राह्मणों को सेवा से हटाकर नई व्यवस्था की जो आज तक चल रही है। जब श्रीनाथजी ब्रज से श्रीनाथद्वारा में पधारे तब वि.स. १७२८ फाल्गुन कृष्ण सप्तमी २० फरवरी सन् १६७२ ई. शनिवार को श्रीनाथजी वर्तमान निज मन्दिर में पधारे और धूमधाम से पाटोत्सव हुआ तब सिहाड ग्राम का नाम ''श्रीनाथद्वारा'' प्रसिद्ध हुआ। नाम करण-अभी तक श्रीनाथजी को ब्रजवासी देवदमन के नाम से जानते है। महाप्रभु वल्लभाचार्यजी ने आप श्री का प्रथम श्रृंगार करके जिस दिन सेवा प्रणाली व्यवस्थित की उस दिन आपका एक और नाम 'गोपालजी' रखा। इसी कारण गोवर्धन की तलहटी में स्थित वर्तमान जतीपुरा ग्राम को गोपालपुर कहा जाने लगा था। प्रभुचरण श्रीविट्ठलनाथजी ने जब बंगाली पुजारियों को हटाकर नई व्यवस्था की तब आपश्री ने प्रभु को श्री 'गोवर्द्धननाथजी' नाम दिया। माला-तिलक रक्षक श्री गोकुलनाथजी के समय भावुक भक्त आपश्री को 'श्रीनाथजी' के संक्षिप्त किन्तु भाव भरे नाम से पुकारने लगे। यह नाम श्री कोई नया नहीं था। गर्ग संहिता के गिरिराज खण्ड में श्री गोवर्धननाथ के देवदमन और श्रीनाथजी दोनो ही के नामों का उल्लेख है-'' श्रीनाथं देवदमनं वदिष्यन्ति सज्जनाः'' (७/३०/३१) इस प्रकार 'श्रीनाथजी' यह अभिधान भी बहुत प्राचीन है। 'श्री' शब्द लक्ष्मीवाचक और राधापरक है। राधाजी भगवान् की आह्लादिनी आनंददायिनी शक्ति है और 'नाथ' शब्द तो स्वामिवाचक है ही। भावुक भक्त बडे ही लाड़ से श्रीनाथजी को 'श्रीजी' या 'श्रीजी बाबा' भी कहते है।

Nature

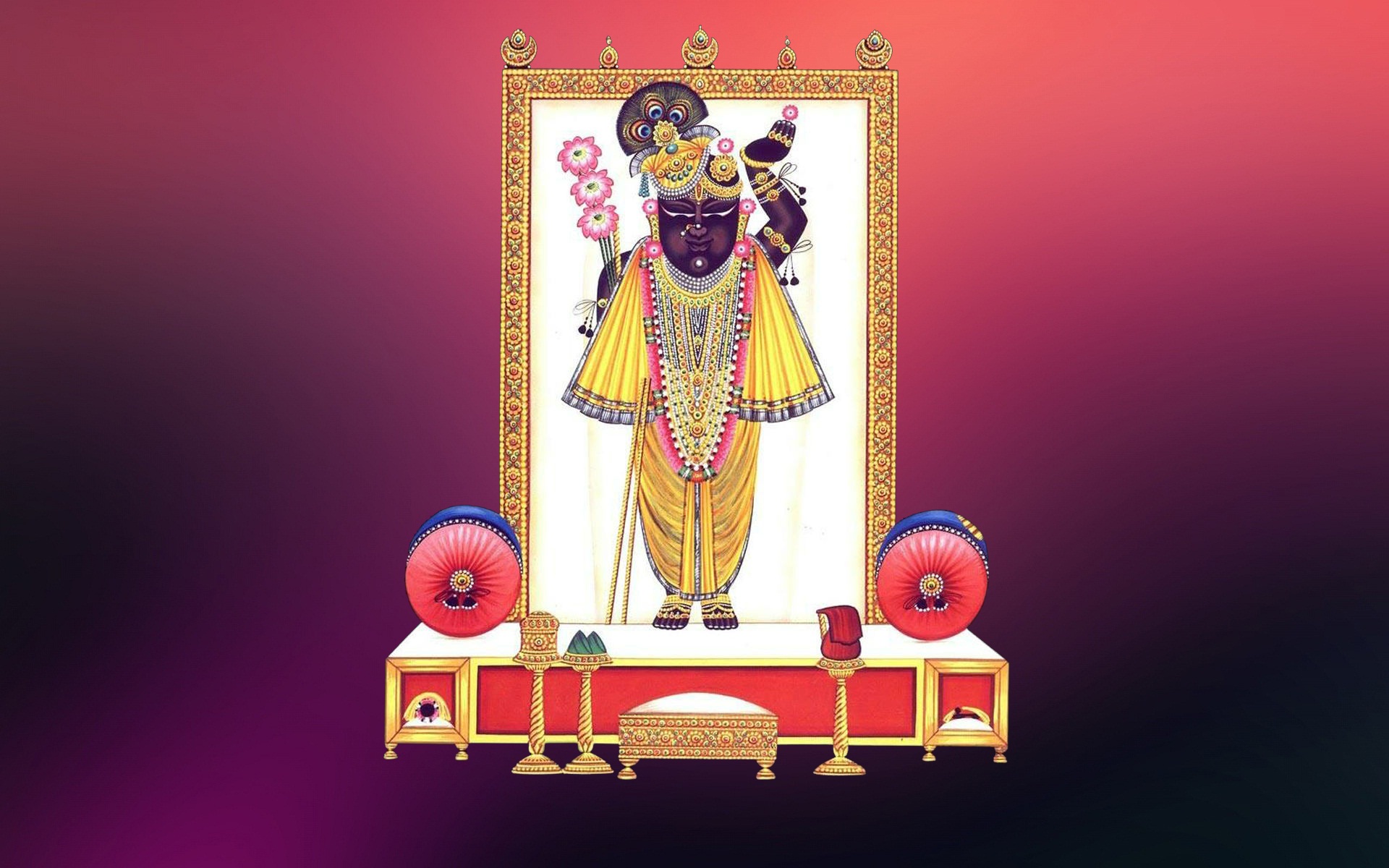

श्रीनाथजी निकुंज के द्वार पर स्थित भगवान् श्रीकृष्ण का साक्षात् स्वरूप है। आप अपना वाम (बायाँ) श्रीहस्त ऊपर उठाकर अपने भक्तों को अपने पास बुला रहे है। मानों आप श्री कह रहे है। - ''मेरे परम प्रिय! हजारों वर्षो से तुम मुझसे बिछुड़ गये हों। मुझे तुम्हारे बिना सुहाता नहीं है। आओ मेरे निकट आओं और लीला का रस लो। ''प्रभु वाम अंग पुष्टि रूप है। वाम श्रीहस्त उठाकर भक्तों को पुकारने का तात्पर्य है कि प्रभु अपने पुष्टि भक्तों की पात्रता, योग्यता-अयोग्यता का विचार नहीं करते और न उनसे भगवत्प्राप्ति के शास्त्रों में कहे गये साधनों की अपेक्षा ही करते है। वे तो निःसाधन जनो पर कृपा कर उन्हे टेर रहे है। श्रीहस्त ऊँचा उठाकर यह भी संकेत कर रहे है कि जिस लील-रस का पान करने के लिए वे भक्तों को आमंत्रित कर रहे है, वह सांसारिक विषयों के लौकिक आनन्द और ब्रह्मानन्द से ऊपर उठाकर भक्त को भजनानन्द में मग्न करना चाहते है।परम प्रभु श्रीनाथजी का स्वरूप दिव्य सौन्दर्य का भंडार और माधुर्य की निधि है। मधुराधिपती श्रीनाथजी का सब कुछ मधुर ही मधुर है। अपने सौन्दर्य एवं माधुर्य से भक्तों को वे ऐसा आकर्षित कर लेते हैं कि भक्त प्रपंच को भूलकर देह-गेह-संबंधीजन-जगत् सभी को भुलाकर प्रभु में ही रम जाता है, उन्ही में पूरी तरह निरूद्ध हो जाता है। यही तो हैं प्रभु का भक्तों के मन को अपनी मुट्ठी बाँधना। वास्तव में प्रभु अपने भक्तों के मन को मुट्ठी में केद नहीं करते वे तो प्रभु-प्रेम से भरे भक्त-मन रूपी बहुमूल्य रत्नों को अपनी मुट्ठी में सहेज कर रखते है। इसी कारण श्रीनाथजी दक्षिण (दाहिने) श्रीहस्त की मुट्ठी बाँधकर अपनी कटि पर रखकर निश्चिन्त खडे़ है। दाहिना श्रीहस्त प्रभु की अनुकूलता का द्योतक है। यह प्रभु की चातुरी श्रीनाथजी के स्वरूप में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। प्रभु श्रीनाथजी नृत्य की मुद्रा में खडे है। यह आत्मस्वरूप गोपियों के साथ प्रभु के आत्मरमण की, रासलीला की भावनीय मुद्रा है। रासरस ही परम रस है, परम फल है। प्रभु भक्तों को वही देना चाहते है।

श्रीनाथजी निकुंज के द्वार पर स्थित भगवान् श्रीकृष्ण का साक्षात् स्वरूप है। आप अपना वाम (बायाँ) श्रीहस्त ऊपर उठाकर अपने भक्तों को अपने पास बुला रहे है। मानों आप श्री कह रहे है। - ''मेरे परम प्रिय! हजारों वर्षो से तुम मुझसे बिछुड़ गये हों। मुझे तुम्हारे बिना सुहाता नहीं है। आओ मेरे निकट आओं और लीला का रस लो। ''प्रभु वाम अंग पुष्टि रूप है। वाम श्रीहस्त उठाकर भक्तों को पुकारने का तात्पर्य है कि प्रभु अपने पुष्टि भक्तों की पात्रता, योग्यता-अयोग्यता का विचार नहीं करते और न उनसे भगवत्प्राप्ति के शास्त्रों में कहे गये साधनों की अपेक्षा ही करते है। वे तो निःसाधन जनो पर कृपा कर उन्हे टेर रहे है। श्रीहस्त ऊँचा उठाकर यह भी संकेत कर रहे है कि जिस लील-रस का पान करने के लिए वे भक्तों को आमंत्रित कर रहे है, वह सांसारिक विषयों के लौकिक आनन्द और ब्रह्मानन्द से ऊपर उठाकर भक्त को भजनानन्द में मग्न करना चाहते है।परम प्रभु श्रीनाथजी का स्वरूप दिव्य सौन्दर्य का भंडार और माधुर्य की निधि है। मधुराधिपती श्रीनाथजी का सब कुछ मधुर ही मधुर है। अपने सौन्दर्य एवं माधुर्य से भक्तों को वे ऐसा आकर्षित कर लेते हैं कि भक्त प्रपंच को भूलकर देह-गेह-संबंधीजन-जगत् सभी को भुलाकर प्रभु में ही रम जाता है, उन्ही में पूरी तरह निरूद्ध हो जाता है। यही तो हैं प्रभु का भक्तों के मन को अपनी मुट्ठी बाँधना। वास्तव में प्रभु अपने भक्तों के मन को मुट्ठी में केद नहीं करते वे तो प्रभु-प्रेम से भरे भक्त-मन रूपी बहुमूल्य रत्नों को अपनी मुट्ठी में सहेज कर रखते है। इसी कारण श्रीनाथजी दक्षिण (दाहिने) श्रीहस्त की मुट्ठी बाँधकर अपनी कटि पर रखकर निश्चिन्त खडे़ है। दाहिना श्रीहस्त प्रभु की अनुकूलता का द्योतक है। यह प्रभु की चातुरी श्रीनाथजी के स्वरूप में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। प्रभु श्रीनाथजी नृत्य की मुद्रा में खडे है। यह आत्मस्वरूप गोपियों के साथ प्रभु के आत्मरमण की, रासलीला की भावनीय मुद्रा है। रासरस ही परम रस है, परम फल है। प्रभु भक्तों को वही देना चाहते है।पुष्टिमार्ग के सर्वस्व प्रभु श्रीनाथजी के स्वरूप का वर्णन 'अणुभाष्य -प्रकाश-रश्मि' में किया गया हैं-

'उक्षिप्तहस्तपुरूषो भक्तमाकारयत्युत'

दक्षिणेन करेणासौ मुष्ठीकृत्य मनांसिनः ।

वाम कर समुद्धृत्य निहनुते पश्य चातुरीम्॥

गो. श्री द्वारकेशजी ने इसी भाव का शब्दांकन एक पद में सुन्दर ढंग से किया हैः-

देक्ष्यो री मै श्याम स्वरूप।

वाम भुजा ऊँचे कर गिरिधर,

दक्षिण कर कटि धरत अनूप।

मुष्टिका बाँध अंगुष्ट दिखावत,

सन्मुख दृष्टि सुहाई।

चरण कमल युगल सम धरके,

कुंज द्वार मन लाई।

अतिरहस्य निकुंज की लीला,

हृदय स्मरण कीजै।

'द्वारकेश' मन-वचन-अगोचर,

चरण-कमल चित दीजै॥

श्रीनाथजी के मस्तक पर जूडा है, मानों श्री स्वामिनीजी ने प्रभु के केश सँवार कर जूडें के रूप में बाँध दिये है। कर्ण और नासिका में माता यशोदा के द्वारा कर्ण-छेदन-संस्कार के समय करवाये गये छेद हैं। आप श्रीकंठ में एक पतली सी माला 'कंठसिरी' धारण किए हुए है। कटि पर प्रभु ने 'तनिया' (छोटा वस्त्र) धारण कर रखा है। घुटने से नीचे तक लटकने वाली 'तनमाला' भी प्रभु ने धारण कर रखी है। आपके श्रीहस्त में कड़े है, जिन्हे मानों श्रीस्वामिनीजी ने प्रेमपूर्वक पहनाया है। निकुंजनायक श्री नाथजी का यह स्वरूप किशोरावस्था का है। प्रभु श्री कृष्ण मूलतः श्यामवर्ण है। श्रृंगार रस का वर्ण श्याम ही है। प्रभु श्रीनाथजी तो श्रृंगार रस, परम प्रेम रूप है। वही मानों उनके स्वरूप में उमडा पड़ रहा है। अतः आपश्री का श्यामवर्ण होना स्वभाविक है किन्तु श्रीनाथजी के स्वरूप में एक विशेषता यह है कि उनके स्वरूप में भक्तों के प्रति जो अनुराग उमड़ता है इसलिए उनकी श्यामता मे अनुराग की लालिमा भी झलकती है। इसी कारण श्रीनाथजी का स्वरूप लालिमायुक्त श्यामवर्ण का है। प्रभु की दृष्टि सम्मुख और किचिंत नीचे की ओर है क्योंकि वे शरणागत भक्तो पर स्नेहमयी कृपापूर्ण दृष्टि डाल रहे है। प्रभु श्रीनाथजी की यह अनुग्रहयुक्त दृष्टि ही तो पुष्टिभक्तों का सर्वस्व है।

Arrival At Nathdwara

Shrinathji’s idol was brought to Rajasthan from Govardhana near Vrindavan to protect it from the hands of the Mughal emperor Aurangzeb who in 1665 was bent upon vandalizing the area of Vrindavan by widespread destruction of Hindu temples. When the Mughal army came to Govardhana, the devotees of the Lord showed them the titles and gifts given to the temple by the previous Mughal rulers. The army commander then ordered the deity to be taken away from Govardhana. For almost six months the statue stayed in Agra after which the custodians of the idol of Shrinathji left that place with the idol in search of a new heaven.

Shrinathji’s idol was brought to Rajasthan from Govardhana near Vrindavan to protect it from the hands of the Mughal emperor Aurangzeb who in 1665 was bent upon vandalizing the area of Vrindavan by widespread destruction of Hindu temples. When the Mughal army came to Govardhana, the devotees of the Lord showed them the titles and gifts given to the temple by the previous Mughal rulers. The army commander then ordered the deity to be taken away from Govardhana. For almost six months the statue stayed in Agra after which the custodians of the idol of Shrinathji left that place with the idol in search of a new heaven.While several other princes were diffident, it was Maharana Rajsingh of Mewar who dared to provide refuge. The idol went on a journey to Mewar which took 32 months to complete. The decision to settle the Lord here at Nathdwara involves an interesting story. When the wheel of the chariot carrying the Lord got stuck in the mud at a place called Sihar, the Rana saw it as a divine sign that Lord Krishna wished to settle here, and thus a temple was built at this spot and the holy township of Nathdwara grew around the temple.

In 1672 Lord Shrinathji was placed in a new Temple built in village Sihad, now called Nathdwara, on the banks of river Banas.

SOURCE : Nathdwara Temple: Official Site